25.05.2025, Adrian Kuqi, Lesezeit: 40 Minuten

Einleitung: Die Spur der Vorfahren – Albaner und Illyrer im Schatten der Geschichte

Die Frage nach der Herkunft der Albaner zählt zu den größten ungelösten Rätseln der europäischen Frühgeschichte. Inmitten der unzähligen Völkerbewegungen, Reiche und Sprachschichten, die den Balkan in den letzten dreitausend Jahren geformt haben, bleibt das albanische Volk ein bemerkenswerter Sonderfall: Es spricht eine Sprache, die mit keiner anderen unmittelbar verwandt ist. Es bewahrt kulturelle Strukturen, die an prähistorische Stammesgesellschaften erinnern. Und es existiert in einem Gebiet, das schon in der Antike eine Schnittstelle zwischen Ost und West war.

Seit Jahrhunderten beschäftigt Historiker, Sprachforscher und Archäologen die Theorie, dass die Albaner die direkten Nachfahren der Illyrer sein könnten – eines der frühesten bekannten Völker Europas, das im westlichen Balkanraum lebte, bevor es im Laufe der römischen Expansion aus den schriftlichen Quellen verschwand. Doch sind die Illyrer wirklich „verschwunden“ – oder haben sie sich lediglich verwandelt, angepasst, überdauert?

Diese Theorie ist im heutigen Albanien weit verbreitet und tief in der nationalen Identität verankert. Doch sie ist nicht bloß ein patriotisches Narrativ: Sie stützt sich auf zahlreiche kulturelle, sprachliche, archäologische und geographische Indizien, die ein überraschend konsistentes Bild ergeben. Von uralten Ortsnamen über archaische Ehrenkodexe bis hin zu Wörtern im Albanischen, die offenbar aus Sprachen stammen, die längst ausgestorben sind – die Spuren einer tiefen, historisch gewachsenen Kontinuität sind vielfältig.

Gleichzeitig ist die Debatte um die Herkunft der Albaner auch ein Spiegel der wechselhaften Geschichte des Balkans: Eroberungen, Vermischungen, Verdrängungen – und dennoch, inmitten all dessen, ein Volk mit einer der ältesten lebenden Sprachen Europas, dessen Ursprünge bis heute nicht eindeutig erklärt werden können, aber viele Hinweise in sich trägt.

In diesem Artikel begeben wir uns auf eine Reise durch drei Jahrtausende – von der Bronzezeit bis in die Gegenwart – und fragen: Sind die Albaner die letzten Erben der Illyrer?

Begleite uns durch zehn reich illustrierte Kapitel, in denen wir der faszinierenden Möglichkeit nachgehen, dass sich die Geschichte eines uralten Volkes nicht in den Ruinen der Vergangenheit verliert, sondern in der Sprache, Kultur und Lebensweise der heutigen Albaner weiterlebt.

⸻

Kapitel 1: Wer waren die Illyrer? Die vergessenen Völker des westlichen Balkans

Die Illyrer waren eines der ältesten bekannten Völker Europas. Obwohl ihr Name in antiken griechischen und römischen Quellen auftaucht, sind sie heute weitgehend in Vergessenheit geraten – und doch könnten sie der Schlüssel zur Herkunft eines noch heute existierenden Volkes sein: der Albaner.

1.1 Die Herkunft der Illyrer – ein Blick in die indoeuropäische Frühzeit

Um die Ursprünge der Illyrer zu verstehen, müssen wir zunächst noch weiter zurückgehen, und zwar zu den Proto-Indo-Europäern, also jenen urzeitlichen Sprechern der indoeuropäischen Ursprache, aus der später Griechisch, Latein, Keltisch, Germanisch, Slawisch und eben auch Illyrisch hervorgegangen sind.

Die meisten Forschenden gehen davon aus, dass die Proto-Indo-Europäer ursprünglich aus der pontisch-kaspischen Steppe nördlich des Schwarzen Meeres stammten. Zwischen 4500 und 2500 v. Chr. begannen sie sich über weite Teile Europas und Asiens auszubreiten – zu Fuß, mit Pferden und Wagen, in kleinen Gruppen.

Etwa um 2200–2000 v. Chr. erreichten diese Gruppen den Balkan, wo sie auf ältere neolithische Kulturen trafen, die bereits Ackerbau und Viehzucht betrieben. Durch Verschmelzung, Verdrängung und kulturellen Wandel entstanden in dieser Kontaktzone neue ethnische Formationen, darunter vermutlich auch die Vorfahren der Illyrer.

1.2 Frühgeschichtliche Entwicklung der illyrischen Kultur

Die ältesten archäologisch fassbaren Kulturen, die mit den Illyrern in Verbindung gebracht werden, sind u. a.:

• die Cetina-Kultur (2200–1600 v. Chr., Dalmatien),

• die Glasinac-Kultur (ab ca. 1500 v. Chr., Bosnien),

• und später die Hallstatt-ähnliche Illyrische Eisenzeitkultur (ab 800 v. Chr.), die stark vom Handel mit Griechen und Etruskern beeinflusst war.

Diese Kulturen waren nicht einheitlich, sondern bestanden aus Dutzenden Stämmen, die lokale Sprachen und Bräuche hatten, aber offenbar eine gewisse kulturelle und sprachliche Gemeinsamkeit besaßen.

1.3 Das Siedlungsgebiet der Illyrer

Laut antiken Quellen (u. a. Herodot, Thukydides, Strabon, Plinius d. Ä.) bewohnten die Illyrer ein großes Gebiet, das sich über folgende heutige Staaten erstreckte:

• Kroatien (v. a. Dalmatien),

• Bosnien und Herzegowina,

• Montenegro,

• Albanien,

• Teile von Serbien, Kosovo und Nordmazedonien,

• sowie den Westen Griechenlands (Epirus).

Einige bedeutende illyrische Stämme waren:

• die Dardaner (im heutigen Kosovo und Südserbien),

• die Taulantier (im Raum Mittelalbanien),

• die Liburner (an der dalmatinischen Küste),

• die Delmaten (in Zentralbosnien und Dalmatien),

• die Ardiaeer, deren Königin Teuta im 3. Jh. v. Chr. eine bedeutende Gegenspielerin Roms war.

1.4 Sprache, Religion und Gesellschaft der Illyrer

Über die Sprache der Illyrer wissen wir kaum etwas, da leider nur sehr wenige schriftlichen Zeugnisse in ihrer Sprache überliefert sind. Sie wird jedoch eindeutig den indoeuropäischen Sprachen zugeordnet. Einige Personen- und Ortsnamen, theonymische (götterbezogene) Namen sowie wenige überlieferte Wörter deuten auf eine eigene Sprachfamilie hin, möglicherweise mit Nähe zum Messapischen (Süditalien) oder Thrakischen.

Die Gesellschaft war stammesbasiert. Ihre Religion war vermutlich naturbezogen mit Kulten für Sonne, Mond, Berge, Quellen und Ahnen. Archäologische Funde von Waffen- und Tieropfern sprechen für eine kriegerisch geprägte Ehrenkultur.

1.5 Warum verschwanden die Illyrer – oder taten sie es gar nicht?

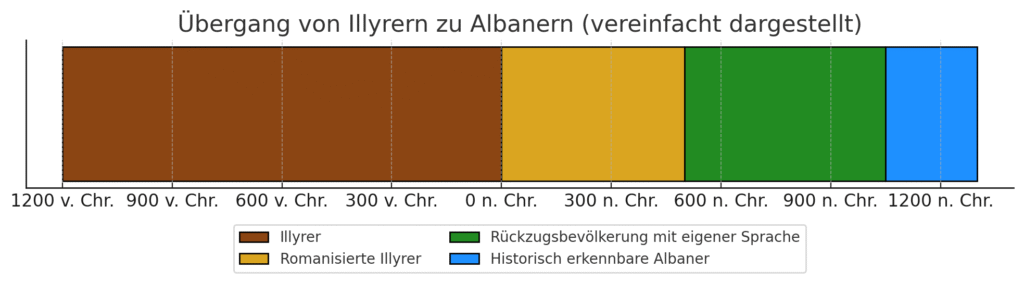

Ab dem 2. Jh. v. Chr. wurden die Illyrer nach und nach in das Römische Reich integriert. Viele wurden romanisiert, dienten in der Armee oder siedelten in Städten. Die Namen ihrer Stämme verschwinden langsam aus den Quellen – nicht unbedingt, weil sie physisch verschwanden, sondern weil sie sprachlich und politisch assimiliert wurden.

Doch während die Küstenstädte und Handelszentren sich stark veränderten, könnten die Bergregionen des heutigen Albanien, Kosovo und Nordmazedonien Rückzugsräume gewesen sein, in denen alte Sprache und Gesellschaftsstruktur überdauerten, fernab des römischen Zentralismus.

⸻

Fazit Kapitel 1

Die Illyrer waren kein zentral organisiertes Volk, sondern ein bunter Teppich von Stämmen, deren Sprache, Kultur und Religion eine ursprünglich indoeuropäische Basis hatte. Sie lebten in genau jenen Regionen, in denen Jahrhunderte später die ersten albanischen Gemeinschaften historisch sichtbar wurden. Die Frage ist nun: Gab es eine stille Kontinuität und wurde aus einem „Illyrer“ irgendwann ein „Albaner“?

Diese Frage ist Ausgangspunkt für unsere weiteren Kapitel.

⸻

Kapitel 2: Das „Verschwinden“ der Illyrer – oder doch nicht?

Die Illyrer gelten in der klassischen Geschichtsschreibung als ein Volk, das mit der Expansion des Römischen Reiches verschwand. Aber stimmt das wirklich? Oder ist dieses „Verschwinden“ vielmehr ein Wandel, ein Anpassen, ein Verstummen ohne vollständiges Vergessen?

Um diese Frage zu beantworten, werfen wir einen genauen Blick auf die Jahrhunderte zwischen der römischen Eroberung und dem Frühmittelalter.

⸻

2.1 Die römische Eroberung Illyriens (229–9 v. Chr.)

Die Römer begegneten den Illyrern erstmals im Rahmen der sogenannten Illyrischen Kriege (229–168 v. Chr.), vor allem wegen der Bedrohung durch illyrische Piraten, die den Handel im Adriatischen Meer gefährdeten. Die berühmteste Figur dieser Zeit war Königin Teuta, die als Herrscherin des Ardiaeer-Stammes den Römern lange Widerstand leistete.

Nach mehreren militärischen Auseinandersetzungen wurde das illyrische Kerngebiet schrittweise unter römische Kontrolle gebracht:

• 167 v. Chr.: Niederlage des Königreichs der Dardaner

• 9 n. Chr.: Letzter großer Aufstand (bellum Batonianum) niedergeschlagen

• Ab 1. Jh. n. Chr.: Gründung der römischen Provinzen Illyricum, Dalmatia, Pannonia und Moesia

⸻

2.2 Romanisierung – Assimilation statt Auslöschung

Mit der Einbindung in das Römische Reich begann ein umfassender Prozess der Romanisierung:

• Einführung des Lateinischen als Amtssprache

• Gründung von Städten nach römischem Vorbild (z. B. Scodra, Dyrrachium)

• Stationierung von Veteranen in illyrischem Gebiet

• Aufbau von Infrastruktur: Straßen, Aquädukte, Festungen

In den Städten und an den Küsten ging die illyrische Kultur bald in der römischen auf. Die illegitimen Begriffe „Illyrer“ oder „Illyricum“ verschwanden allmählich aus offiziellen Dokumenten, was nicht zwangsläufig ein physisches oder kulturelles Aussterben bedeutet, sondern eine politische Integration.

⸻

2.3 Kontinuität in entlegenen Regionen

Während die Urbanisierung und Latinisierung voranschritten, blieb das Hinterland – insbesondere das gebirgige Innere des westlichen Balkans – von vielen direkten Eingriffen verschont. Hier, in den albanischen Alpen, im Kosovo, in Teilen von Montenegro und Nordmazedonien, könnten sprachliche und kulturelle Traditionen überlebt haben, ohne in schriftlichen Quellen aufzutauchen.

Solche Regionen waren:

• schwer zugänglich,

• ökonomisch wenig lukrativ für Rom,

• oft nur formell unter Kontrolle.

Es ist durchaus denkbar, dass dort späte illyrische Dialekte gesprochen wurden – möglicherweise die Frühformen des Albanischen.

⸻

2.4 Frühmittelalter: Ein neues ethnisches Mosaik

Nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches im 5. Jahrhundert n. Chr. erlebte der Balkan eine Zeit tiefgreifender Umwälzungen:

• Einfall der Goten, später der Slawen (ab dem 6. Jh.)

• Byzantinische Neuordnung der Provinzen

• Entstehung neuer Völkerschaften (z. B. Serben, Kroaten)

Und doch: In den entlegensten Regionen taucht keine neue Bevölkerung auf. Das Gebiet Mittelalbaniens, Nordalbaniens und Kosovos blieb in vielen byzantinischen Quellen ethnisch vage, aber nicht leer. Im Gegenteil – aus genau diesen Regionen erscheinen im 11. Jahrhundert erstmals die „Albanoi“ / „Arbanitai“.

Diese Kontinuität ist verdächtig stabil – und spricht dafür, dass es sich nicht um ein neues, zugewandertes Volk handelte, sondern um eine weiterentwickelte Bevölkerungsschicht, die sich über die Jahrhunderte hinweg erhalten hatte.

⸻

2.5 Spuren der Überlieferung: Die kulturelle DNA

Einige Elemente, die mutmaßlich aus illyrischer Zeit stammen könnten, blieben bis ins 20. Jahrhundert erhalten:

• Der Kanun: Ein Gewohnheitsrecht mit vorchristlichen Strukturen

• Blutrache (gjakmarrje) und Stammesidentität (fis)

• Archaische Namen und Ortsbezeichnungen

• Berghirtenkultur mit altindoeuropäischen Wurzeln

Diese kulturellen Überreste könnten eine direkte Linie zu alten illyrischen Bräuchen darstellen, wenn auch durch Jahrhunderte der Anpassung und Transformation hindurch.

⸻

Fazit Kapitel 2

Die Illyrer „verschwanden“ nicht im eigentlichen Sinne, sie veränderten sich. Ihre Spuren leben möglicherweise im Schatten des Imperiums weiter, in den entlegenen Tälern, Hochplateaus und Gemeinschaften, die der römischen Assimilation entgingen. Dort, in der stillen Abgeschiedenheit, könnte die albanische Sprache geboren worden sein, als Tochter eines vergessenen Dialekts, als letzter Laut einer Sprache, die niemals ganz verstummte.

Im nächsten Kapitel widmen wir uns dieser sprachlichen Spurensuche: Wie viel Illyrisch steckt im Albanischen?

⸻

Kapitel 3: Sprachliche Spuren – Von Illyrisch zu Albanisch?

Die Sprache ist der wohl stärkste Träger kultureller Identität, besonders, wenn es um ethnische Kontinuität über Jahrtausende hinweg geht. Das Albanische ist in dieser Hinsicht ein faszinierender Sonderfall. Es ist eine eigene, isolierte Sprachgruppe innerhalb der indoeuropäischen Familie, mit keiner klaren Nähe zu anderen lebenden Sprachen. Das weckt eine spannende Frage: Könnte das Albanische der direkte Erbe einer ausgestorbenen Balkansprache wie dem Illyrischen sein?

In diesem Kapitel untersuchen wir die sprachlichen Indizien, die für diese Hypothese sprechen.

⸻

3.1 Das Albanische: Ein isolierter indoeuropäischer Zweig

Die albanische Sprache wird seit dem 19. Jahrhundert von Sprachwissenschaftlern intensiv untersucht. Dabei wurde deutlich, dass sie zwar eindeutig indoeuropäisch ist, aber keiner der großen Sprachfamilien (germanisch, slawisch, keltisch, romanisch, etc.) eindeutig zugeordnet werden kann. Linguisten sprechen deshalb von einem „isolierten Zweig“, der sich sehr früh von der proto-indoeuropäischen Ursprache abgespalten haben muss, vermutlich schon vor über 3.000 Jahren.

Diese Abspaltung ist ein erster Hinweis auf ein hohes Alter der albanischen Sprachform, womöglich zurückreichend in die Zeit der illyrischen Stämme.

⸻

3.2 Die Lehnwortschichten – Sprachliche Fossilien

Besonders aufschlussreich ist der Blick auf die verschiedenen Lehnwortschichten, die sich im Albanischen erhalten haben. Sie zeigen, mit welchen Kulturen die Vorläufer des Albanischen über Jahrhunderte Kontakt hatten – und wann.

a) Altgriechische Lehnwörter (vor dem 1. Jh. v. Chr.)

Diese Wörter wurden vermutlich während des antiken griechischen Einflusses an der Adriaküste übernommen, etwa in der Zeit der Kolonien (z. B. Apollonia, Dyrrachium). Beispiele:

• trangull (Gurke) < Alt.-Gr. τετράγγουρον (tetrángouron, „große Gurke“)

• kandërr (Insekt) < Alt.-Gr. κάνθαρος (kántharos, „eine Art Käfer“)

• lakën (Kohl) < Alt.-Gr. λάχανον (lákhanon, „Gartenkraut, Gemüse“)

Die Integration dieser Wörter in die albanische Lautstruktur zeigt, dass sie sehr früh übernommen wurden – zu einer Zeit, als Albanisch noch in einem frühen Stadium war.

b) Lateinische Lehnwörter (1.–5. Jh. n. Chr.)

Die römische Herrschaft hinterließ eine deutliche Spur:

• këndoj (ich singe) < Lat. cantāre

• dreq (Teufel) < Lat. dracō

• qen (Hund) < Lat. canis

Die Tatsache, dass diese Wörter sich lautgesetzlich in die Sprache einfügen (also nach den inneren Lautwandelregeln des Albanischen angepasst sind), zeigt: Das Albanische existierte als Sprache bereits, als diese Lehnwörter aufgenommen wurden, also vor oder während der römischen Besetzung.

c) Slawische Lehnwörter (ab dem 6. Jh. n. Chr.)

Nach dem Einfall der Slawen auf dem Balkan wurden ein paar Alltagsbegriffe übernommen:

• jug (Süden) < Proto-Slaw. *jùgъ

• gjobë ((Geld-)Strafe) < Proto-Slaw. *globa

• oborr (Hof) < Proto-Slaw. *oborъ

Diese Schicht zeigt, dass albanischsprachige Gemeinschaften zur Zeit der slawischen Einwanderung bereits existierten und sich vom Slawischen abgrenzten, aber stark beeinflusst wurden.

⸻

3.3 Geerbte indoeuropäische Grundwörter

Noch überzeugender als Lehnwörter sind jene Wörter, die nicht entlehnt, sondern geerbt sind, also direkt aus der proto-indoeuropäischen Ursprache stammen. Beispiele:

• atë (Vater) < Proto-Indo-Europ. *átta

• motër (Schwester) < Proto-Indo-Europ. *méh₂treh₂

• gjak (Blut) < Proto-Indo-Europ. *sokʷos

• djathë (Käse) < Proto-Indo-Europ. *dʰédʰh₁i

• natë (Nacht) < Proto-Indo-Europ. *nókʷts

Diese Wörter haben Parallelen in vielen indoeuropäischen Sprachen, aber ihre genaue Form im Albanischen zeigt oft einen eigenständigen Lautwandelweg, was auf eine lange isolierte Entwicklung hindeutet. Einige dieser Wörter könnten sogar aus illyrischer Zeit stammen, da sie in Regionen vorkommen, die von Illyrern bewohnt wurden.

⸻

3.4 Gibt es direkte Belege für „Illyrisch = Frühalbanisch“?

Leider nein. Das größte Problem der Theorie ist, dass es keine überlieferten Texte in illyrischer Sprache gibt. Die wenigen überlieferten Wörter (Personennamen, Ortsnamen, Flussnamen) lassen kaum verlässliche Rückschlüsse auf Grammatik oder Syntax zu. Deshalb ist ein direkter Beweis, dass Albanisch aus dem Illyrischen hervorgegangen ist, momentan nicht möglich.

Jedoch enthält das Albanische zahlreiche Wörter, die weder lateinischen, griechischen noch slawischen Ursprungs sind, und nur im Balkanraum vorkommen. Diese „Substratwörter“ könnten illyrischer Herkunft sein oder aus verwandten Sprachen wie Thrakisch oder Dakisch stammen. Es ist auch möglich, dass diese Wörter aus paläobalkanischen Sprachen stammen, die vor den ersten indoeuropäischen Sprachen auf dem Balkan verbreitet waren.

Folgende Wörter sind im Albanischen erhalten, die aus Substratsprachen stammen:

• magar (Esel)

• kcej (ich tanze)

• shtazë (Tier)

• hudër (Knoblauch)

• treg (Markt)

⸻

3.5 Früheste Erwähnungen des Albanischen

Das erste dokumentierte Wort in albanischer Sprache ist das Vaterunser in einer katholischen Handschrift aus dem 15. Jahrhundert (1462), aufgeschrieben von Bischof Pal Engjëlli. Doch linguistische Analysen zeigen, dass das Albanische zu diesem Zeitpunkt bereits eine entwickelte Sprache mit tiefen historischen Schichten war.

⸻

Fazit Kapitel 3

Die albanische Sprache ist ein lebendes Fossil: Sie bewahrt Elemente, die auf vorromanische, ja sogar vorgriechische Zeiten zurückgehen. Ihre Struktur, ihr Wortschatz und ihre Lautgeschichte sprechen dafür, dass eine sehr frühe Sprachform, möglicherweise ein dialektales Illyrisch, sich über Jahrhunderte zu dem entwickelte, was wir heute Albanisch nennen.

Die Frage ist nicht mehr, ob das Albanische alt ist, sondern, wie weit in die Tiefe des Balkans es uns führt. Und diese Spur führt unweigerlich zu den Illyrern.

⸻

Kapitel 4: Sprachliche Erbschaften – Wörter mit illyrischem, thrakischem und dakischem Ursprung im Albanischen

Die albanische Sprache ist wie ein Spracharchiv aus einer versunkenen Welt. In ihrem Wortschatz finden sich nicht nur Erbwörter aus der indoeuropäischen Ursprache oder Lehnwörter aus Griechisch, Latein und Slawisch, sondern auch ein besonderes Set von Begriffen, die sich nur schwer zuordnen lassen, da sie älter sind als die klassischen Kultursprachen Europas.

Diese Wörter gelten als Substrat: Überbleibsel aus älteren, nicht mehr gesprochenen Sprachen wie dem Illyrischen, Thrakischen oder Dakischen. Die Albaner, die in geografischer und historischer Nähe zu diesen Völkern leben, könnten über die Jahrtausende hinweg Teile dieses linguistischen Erbes bewahrt haben.

⸻

4.1 Natur, Topografie und Umwelt – Das Vokabular des alten Balkans

• mal (Berg/Wald) – Ein zentraler Begriff der albanischen Kultur und Symbol für Rückzug, Widerstand und Freiheit. Das Wort hat keine klare Entsprechung in den Lehnsprachen, taucht aber in zahlreichen Toponymen auf (z. B. Maluntum) und gilt als uraltes Wort mit illyrischem Ursprung. Heute gibt es Orte wie Malishevë und Malësi, die diese Wurzel enthalten.

• bardhë (weiß) – Von der indoeuropäischen Wurzel bherǵʰ- (glänzen, hell). Die spezifische albanische Form bardhë könnte über eine illyrische Zwischenform bewahrt worden sein, was durch Namen wie Bardhyl (ein illyrischer König) gestützt wird.

⸻

4.2 Gesellschaft, Symbolik und Mythos – Die Welt der alten Stämme

• dren (Reh) – Vermutlich vom illyrischen drenis abgeleitet. Entsprechende Ortsnamen (Drenicë, Drenovë) zeigen, dass der Begriff tief in der Region verwurzelt ist.

• dardhë (Birne) – Mögliche Verbindung zur Region Dardania, die von den Dardanern, einem illyrischen Stamm, bewohnt wurde. Dardhë wird daher als botanisches Überbleibsel eines Stammesnamens interpretiert. Auch das Wort dardhan (Bauer) könnte daher stammen.

• yll (Stern) – Möglicher Ursprung im illyrischen isluor, belegt auf Grabsteinen und in Personennamen. Das Wort hat sich als religiös-symbolischer Begriff erhalten.

• thikë (Messer) – Wahrscheinlich vom illyrischen sika, das auch in lateinischen Quellen als Bezeichnung für den Dolch (z. B. sicarius) erhalten ist.

• bukë (Brot) – Möglicherweise aus dem illyrischen bagaron, das Nahrung oder Teig bezeichnen könnte. Besonders bemerkenswert, da Brot ein kulturelles Grundnahrungsmittel ist und Erbwörter hier sehr beständig sind.

• treg (Markt) – Mit dem illyrischen tergitio oder trag in Verbindung gebracht. Bedeutet sowohl Markt als auch Handelsplatz – ein zentraler Begriff in der Gesellschaft.

• bind (gehorchen, überzeugen) – Verwandt mit dem illyrischen Gott Bindus und dem thrakischen Namen Bithus. Die semantische Verbindung zu Gehorsam oder Zustimmung legt eine religiös-mythische Herkunft nahe.

• besë (Treue, Ehrenwort) – Vom illyrischen Stamm der Besoi, die bei Plinius erwähnt werden. Das Wort besë hat heute noch eine tiefe kulturelle Bedeutung in Albanien – besonders im Zusammenhang mit Ehre und Versprechen.

• burrë (Mann, Ehemann, Held) – Abgeleitet vom thrakischen bur, das „Kraft“ oder „Stärke“ bedeutete. In Albanisch ist burrë nicht nur eine biologische, sondern eine kulturelle Bezeichnung mit heroischer Konnotation.

⸻

4.3 Selbstbezeichnung und Territorialwörter – Die ethnische Spur

• arbën / arbër / arban – Historische Selbstbezeichnung der Albaner im Mittelalter. Diese Formen gehen wahrscheinlich auf die Albanoi zurück, einen südillyrischen Stamm, der bereits im 2. Jahrhundert v. Chr. von Ptolemaios erwähnt wurde. Die Bezeichnung lebt bis heute in den Namen der Arbëresh (albanische Minderheit in Süditalien) weiter.

• atë / atdhe (Vater / Vaterland) – Atë ist ein altes indoeuropäisches Wort für Vater, aber in atdhe (Vaterland) wirkt es besonders stark in der albanischen Kultur – als tiefe emotionale Bindung an Land und Herkunft.

• tëtanë (alle / unsere) – Möglicher Bezug zur illyrischen Figur Teuta (Königin der Ardiaeer), die von römischen Autoren als Führerin erwähnt wird. Es könnte sich dabei um eine kollektive, ethnische Selbstbezeichnung handeln.

• vend (Ort, Land) – Vom illyrischen vendum, in antiken Inschriften als Begriff für Siedlung oder Gebiet überliefert. Auch in modernen romanischen Sprachen gibt es verwandte Begriffe (z. B. frz. vend), aber die spezifische Entwicklung im Albanischen gilt als eigenständig.

• katund (Dorf) – Ein weiteres Wort, das nicht aus Latein, Griechisch oder Slawisch stammt. Es wird in Verbindung mit einem vorromanischen Balkanwort für ländliche Siedlungen gebracht, möglicherweise illyrischen Ursprungs.

• arë (Feld, Acker) – Ein besonders interessantes Wort: arë wird oft mit arbën (Albaner) in Verbindung gebracht, da beide Begriffe dieselbe Wurzel teilen könnten. Das Wort arë könnte also sowohl territoriale als auch ethnische Bedeutung gehabt haben – der Arbër wäre demnach „der vom Feld, der Bauer, der Eingesessene“.

⸻

Fazit Kapitel 4

Was auf den ersten Blick wie gewöhnliche Wörter des Alltags erscheinen mag, sind in Wahrheit sprachliche Fenster in die Welt der Illyrer, Thrakier und Dakier. Ob dren, gjak, yll, thikë, besë oder arbën – diese Begriffe sind nicht importiert, sondern erhalten, bewahrt, weitergegeben.

Sie zeigen, dass das Albanische nicht nur eine Sprache ist, sondern ein lebendiges Zeugnis eines untergegangenen Sprachraums – ein letztes Echo der alten Balkanvölker, das in jedem Satz weiterklingt.

⸻

Kapitel 5: Toponyme als Zeugnisse der Kontinuität – Sprachliches Erbe in der Landschaft des alten Illyriens

In der Suche nach den Ursprüngen der Albaner wird oft auf Sprache, Gesellschaft und Kultur geachtet – doch eines der verlässlichsten und langlebigsten Zeugnisse vergangener Zivilisationen sind ihre Toponyme, also die Namen von Orten, Flüssen, Bergen und Landschaften. Diese geographischen Benennungen überdauern oft politische und ethnische Umwälzungen und tragen dadurch Spuren längst vergangener Sprachen und Völker in sich.

Im Fall Albaniens und des westlichen Balkans ist es besonders bemerkenswert, dass viele Orts- und Flussnamen mit mutmaßlich illyrischer Wurzel die Jahrtausende überdauert haben – ungeändert, unromanisiert und unslawisiert. Sie zeigen, dass die heutige albanische Besiedlung nicht zufällig ist, sondern eine ethnolinguistische Tiefenschicht fortsetzt, deren Wurzeln bis in die Eisenzeit zurückreichen könnten.

⸻

5.1 Toponyme als kulturelle Fossilien

Toponyme gehören zu den konservativsten Elementen einer Sprache:

• Sie ändern sich selten, selbst bei vollständigem Sprachwechsel der Bevölkerung.

• Sie sind oft älter als jede schriftliche Quelle.

• Sie spiegeln kulturelle, geografische oder wirtschaftliche Bedeutung wider – wie „Ort der Wölfe“, „Land der Birnen“, „Ort der Götter“ etc.

Für das Albanische bedeutet das: Wo die Toponyme nicht lateinisch oder slawisch geprägt sind, sondern in albanischer Sprache fortleben, besteht der begründete Verdacht auf voralbanische – vielleicht illyrische – Ursprünge.

⸻

5.2 Fallstudien bedeutender Toponyme

Shkodër (antikes Scodra)

• Eine der ältesten kontinuierlich bewohnten Städte des Balkans.

• Zentrum des illyrischen Stammes der Labeaten und Hauptstadt des Königreichs der Ardiaeer.

• Der Name Shkodra ist eng verwandt mit dem antiken Scodra, erscheint aber bereits in vorrömischer Zeit.

• Er wurde nie vollständig latinisiert, wie es bei anderen Städten der Fall war, und auch nicht slawisiert (Skadar ist nur in slawischen Quellen zu finden).

• Die albanische Beibehaltung der ursprünglichen Lautstruktur (Shk-) spricht für Kontinuität in Sprache und Bevölkerung.

Dardania

• Antike Region, die große Teile des heutigen Kosovo, Nordmazedoniens und Südserbiens umfasste.

• Benannt nach dem illyrischen Stamm der Dardaner, die in griechischen und römischen Quellen erwähnt werden.

• Die Etymologie von Dardania ist umstritten, aber es existieren zwei überzeugende Theorien mit Bezug zum Albanischen:

- Ableitung von dardhë (Birne):

Das albanische Wort dardhë stammt aus einem uralten Sprachsubstrat. In dieser Lesart wäre Dardania „Land der Birnen“ – typisch für alte Flächennamen, die sich auf verbreitete oder kultische Pflanzen beziehen. - Ableitung von dardhan (Bauer, Birnbaumzüchter):

In einigen albanischen Dialekten steht dardhan auch für „Bauer“ oder jemanden, der Birnenbäume kultiviert. Demnach könnte Dardania als „Land der Bauern“ oder „Land der Obstzüchter“ gedeutet werden – was zur agrarisch geprägten Kultur der Dardaner passen würde. Diese doppelbödige Bedeutung legt nahe, dass sowohl die Naturbezeichnung (Birne) als auch die soziale Funktion (Bauer) in der Selbstbezeichnung enthalten war – ein typisches Merkmal alter Toponyme.

Ulqin (antikes Olcinium)

• Stadt an der adriatischen Küste, ursprünglich illyrisch, später römisch und byzantinisch.

• Die albanische Form Ulqin (früher Ulqini) lässt sich auf das illyrische Olcinium zurückführen – eine Lautverschiebung, die nicht slawisch geprägt ist.

• Etymologischer Bezug zum albanischen ujk (Wolf):

Das Wort ujk (auch Dialektform uk) stammt von der indoeuropäischen Wurzel ulku- (Wolf). Es wird vermutet, dass Olcinium „Ort der Wölfe“ bedeutete – eine gängige Benennung in archaischen Kulturen, wo Tiere mythisch aufgeladen waren. Die Verbindung zwischen dem Ortsnamen Ulqin und dem Wort ujk spricht für eine tiefe kulturelle und sprachliche Verwurzelung.

⸻

5.3 Weitere Beispiele mutmaßlich illyrischer Toponyme

• Drin (Fluss) – einer der längsten Flüsse Albaniens; Name typisch für alte, einsilbige Hydronyme.

• Bunë (Fluss) – fließt vom Shkodra-See zur Adria; Name taucht bereits in antiken Quellen auf, ohne slawischen oder lateinischen Ursprung.

• Valbonë – sowohl Fluss als auch Gebirgstal; die Silben val- (Welle) und bona (Wasser, Quelle?) deuten auf ein uraltes Wasserwort hin.

• Durrës (antikes Dyrrachium) – heutiger Name spiegelt nicht die lateinische Form, sondern eine lokal weiterentwickelte, möglicherweise illyrische oder vulgärlateinische Zwischenstufe.

• Tiranë – Name unsicherer Herkunft, aber möglicherweise mit dem illyrischen Theranda (bei Prizren) verbunden, was auf ein Siedlungskontinuum hindeuten könnte.

⸻

5.4 Warum wurden diese Namen nicht ersetzt?

In vielen Regionen des Balkans wurden Ortsnamen mit der Zeit:

• slawisiert (z. B. Skadar für Shkodra),

• romanisiert (z. B. Dyrrachium für Durrës),

• oder gar durch christlich-byzantinische Namen ersetzt.

Doch in Albanien blieben viele Namen in einer Form erhalten, die direkt auf alte, mutmaßlich illyrische Wurzeln verweist, oft auch durch albanische Lautgesetze angepasst, aber nicht ersetzt. Das spricht für eine kontinuierliche, einheimische Sprach- und Siedlungsschicht, die sich gegen fremdsprachliche Einflüsse behaupten konnte – besonders in den gebirgigen Rückzugsregionen des Landes.

⸻

Fazit Kapitel 5

Toponyme sind stille Zeugen der Geschichte und im Fall Albaniens erzählen sie von einer bemerkenswerten Beständigkeit. Namen wie Shkodra, Dardania, Drin, Buna, Valbona, Ulqin oder Durrës sind mehr als geographische Markierungen. Sie sind Sprachmonumente, die aus einer illyrischen Vergangenheit stammen und bis heute im albanischen Sprachgebrauch weiterleben.

Die sprachliche Form, die semantische Bedeutung und die historische Stabilität dieser Namen machen sie zu unersetzlichen Belegen für ethnolinguistische Kontinuität – sie verbinden die Albaner der Gegenwart mit den Illyrern der Antike, durch Wörter, die seit über zwei Jahrtausenden die Landschaft benennen.

⸻

Kapitel 6: Der Kanun – Ein Fenster in eine heidnische, vorchristliche Gesellschaft

Der Kanun, das überlieferte Gewohnheitsrecht der Albaner, ist weit mehr als ein Regelwerk für das soziale Leben in den Bergregionen Nordalbaniens. Er ist ein kulturelles Fossil, ein Echo einer Welt, die bereits bestand, lange bevor das Christentum den Balkan erreichte.

Zwar wurde der Kanun erstmals im 15. Jahrhundert verschriftlicht – insbesondere in der Variante des „Kanun i Lekë Dukagjinit“ – doch seine Inhalte, Strukturen und Weltbilder deuten auf eine viel ältere, heidnisch geprägte Vergangenheit hin. Zahlreiche Elemente des Kanun stammen aus einer Zeit ohne Zentralstaat, ohne Kirche, ohne Schrift, und könnten – so viele Forscher – direkt auf die illyrisch-voralbanische Gesellschaftsordnung zurückgehen.

⸻

6.1 Wie alt ist der Kanun wirklich?

Obwohl der Kanun im Spätmittelalter niedergeschrieben wurde, ist man sich unter Ethnologen und Historikern weitgehend einig: Seine Wurzeln reichen viele Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende zurück.

• Seine strenge Stammesstruktur,

• das Sanktionssystem ohne staatliches Gericht,

• die vorrangige Rolle von Ehre, Blut und Gastrecht,

• sowie die Abwesenheit christlicher oder islamischer Moralbegriffe

verweisen auf eine vorchristliche, heidnische Ordnung, die bereits in illyrischer Zeit oder sogar davor entstanden sein könnte.

Schätzungen zur Entstehung der Grundstruktur des Kanun reichen bis in die frühe Eisenzeit (ca. 1000 v. Chr.) oder spätestens in die illyrisch-römische Übergangszeit (ca. 2.–1. Jh. v. Chr.). In dieser Phase waren große Teile des westlichen Balkans nicht zentralstaatlich organisiert, sondern in autonome, patriarchale Stammesgesellschaften gegliedert – exakt das Gesellschaftsmodell, das der Kanun widerspiegelt.

⸻

6.2 Heidnische Elemente im Kanun

Der Kanun ist in seiner Denkweise offenbar vorchristlich – und das nicht nur, weil er ohne Bezug auf Bibel, Kirche oder Heilige auskommt. Er enthält religiöse Konzepte, die sich nur mit vorchristlichem, „heidnischem“ Denken erklären lassen.

a) Der Kult der Ehre (Nerë/Nder)

• Ehre ist im Kanun nicht abstrakt, sondern konkret, sichtbar, messbar.

• Sie haftet nicht dem Individuum allein, sondern der gesamten Blutlinie.

• Wer entehrt wird, muss die Ehre „mit Blut waschen“ – ein ritueller Akt, nicht bloß soziale Geste.

Diese Vorstellung erinnert stark an vormonotheistische Ehrengesellschaften: etwa bei Kelten, Germanen, Skythen – und vermutlich auch Illyrern, wie antike Autoren wie Strabon oder Appian andeuten.

b) Gjakmarrje (Blutrache)

• Die Blutrache ist kein Akt persönlicher Wut, sondern ein kulturell verpflichtender Ausgleichsmechanismus.

• Das Opfer eines Mordes oder einer Ehrverletzung darf nicht ungesühnt bleiben, da sonst das Gleichgewicht der Welt gestört ist.

Diese Denkweise ist typisch für archaische Religiosität, bei der kosmische Ordnung durch menschliche Rituale gewahrt wird – wie etwa auch im altiranischen oder vedischen Denken. Der Glaube an die Rache der Ahnen oder Götter bei unterlassener Blutrache verweist auf vorchristliche Sakralvorstellungen.

c) Mikpritje (heiliges Gastrecht)

• Der Gast wird als unantastbare Figur gesehen – selbst ein Feind kann unter dem Dach des Gastgebers nicht angegriffen werden.

• Der Gastgeber übernimmt die vollständige Schutzpflicht – sogar auf Kosten der eigenen Familie.

Dieses Konzept findet sich in homerischer Zeit, bei keltischen Druiden oder im alten Indien – stets mit dem Gedanken, dass der Gast von den Göttern gesandt oder gar selbst göttlich sein könnte. Ein völlig vorchristliches, archaisches Weltbild.

d) Das Ehrenwort (Besë)

• Eine einmal gegebene besë (Versprechen) ist unantastbar, auch ohne schriftliche Fixierung.

• Sie kann Feindschaften unterbrechen, Frieden stiften – oder Kriege verursachen.

Ein Konzept, das nicht auf göttliche Sanktion oder Rechtsbücher angewiesen ist, sondern auf die unverbrüchliche Kraft des gesprochenen Wortes – ein Schlüsselmerkmal oraler Kulturen vor der Schriftreligion.

⸻

6.3 Der Kanun und die Stammesgesellschaft der Illyrer

Vieles, was der Kanun regelt, passt genau zu dem, was wir aus antiken Quellen über die Illyrer wissen:

• Die Illyrer lebten in autonomen Stämmen, oft in schwer zugänglichen Gebirgsregionen.

• Sie kannten patrilineare Abstammung, Stammesräte, Kriegerbünde.

• Römische Quellen berichten von einem starken Ehrenkodex, Rachepflicht und sakralen Bündnissen zwischen Stämmen.

Zwar sind direkte Verbindungen schwer zu beweisen, doch die Strukturähnlichkeit ist auffällig. Der Kanun könnte eine mündliche Weitergabe dieser illyrischen Rechtsvorstellungen sein – angepasst an neue Zeiten, aber im Wesenskern unverändert.

⸻

Fazit Kapitel 6

Der Kanun ist mehr als ein traditionelles Regelwerk – er ist ein Kulturdenkmal aus heidnischer Zeit, das in seiner Tiefe und Struktur bis ins illyrische Zeitalter zurückreichen könnte. Seine Welt ist nicht biblisch, nicht römisch, nicht byzantinisch, sondern vorstaatlich, rituell, stammesbasiert.

Durch den Kanun erhalten wir einen lebendigen Einblick in das Denken und Fühlen einer vorchristlichen Balkanbevölkerung – möglicherweise jener, aus der die Illyrer hervorgingen und aus der sich später das albanische Volk entwickelte. Kein Gesetzbuch Europas bringt uns der Antike so nah, ohne dass es je in Stein gemeißelt wurde.

⸻

Kapitel 7: Die Stammesstruktur als überlebende Institution – Von den Illyrern zu den Albanern

Die albanische Gesellschaft hat sich in vielen Teilen – besonders in den Hochlandregionen Nordalbaniens, des Kosovo und Teilen Montenegros – bis in die Moderne hinein entlang von Stammesstrukturen (fis) organisiert. Diese soziale Ordnung war nicht nur eine Form von gemeinschaftlicher Zugehörigkeit, sondern ein vollständiges, funktionierendes System mit eigenen Gesetzen, Rechten, Pflichten und Ehrvorstellungen.

Was diese Struktur so besonders macht, ist ihre Ähnlichkeit mit den stammesgesellschaftlichen Modellen der Illyrer, wie sie von antiken Quellen beschrieben werden. Während sich in Europa spätestens mit dem Mittelalter zentralisierte Staatsformen durchsetzten, konnte sich in Albanien ein autonomes, uraltes Gesellschaftsmodell über Jahrtausende erhalten – möglicherweise direkt aus der illyrischen Vorzeit.

⸻

7.1 Das albanische „fis“-System: Struktur, Funktion, Identität

Das albanische Wort fis bedeutet „Stamm“ und geht vermutlich auf eine sehr alte indoeuropäische Wurzel zurück. Ein fis war:

• Patrilinear organisiert: Abstammung wurde ausschließlich über die männliche Linie definiert.

• Endogam in Bezug auf Blutrache und Ehre: Die Verantwortung für Schuld und Ehre lag beim gesamten fis, nicht beim Individuum allein.

• Territorial, aber auch genealogisch begrenzt: Die Zugehörigkeit wurde nicht primär über Wohnort, sondern über Blutsverwandtschaft definiert.

• Autonom geregelt: Jedes fis hatte sein eigenes pleqësi (Ältestenrat) und traf Entscheidungen unabhängig von außen.

Diese Struktur war kein rein soziales Modell, sondern ein vollständiges System:

• Gesetzgebung (kanun)

• Gerichtsbarkeit (kuvend)

• Strafvollzug (hakmarrje)

• Diplomatie (besë)

• Eigentum (pronë e përbashkët)

In besonders isolierten Regionen wie Dukagjin, Tropojë, Mirditë und Malësi e Madhe existierten bis in die 1930er Jahre Gesellschaften, in denen die Rolle des Staates praktisch keine Bedeutung hatte – das fis regelte alles.

⸻

7.2 Parallelen zur illyrischen Stammesorganisation

Antike Autoren wie Strabon, Plinius der Ältere, Appian, Livius und Cassius Dio berichten übereinstimmend, dass:

• Illyrische Stämme politisch dezentralisiert, aber sozial eng organisiert waren.

• Sie in stammesbasierten Fürstentümern lebten (z. B. die Taulantier, Ardiaeer, Dardaner).

• Entscheidungen durch Versammlungen der freien Männer getroffen wurden.

• Blutsverwandtschaft, Kriegerehre und Gastrecht zentrale Werte waren.

Der griechische Geograph Strabon (Geographika, Buch VII) beschreibt die Illyrer als „raue Bergbewohner“, die ihre eigenen Regeln durch Älteste und Sippenführer bestimmten. In diesen Beschreibungen spiegeln sich viele der Kernmerkmale des albanischen fis-Systems wider – ein starkes Argument für kulturelle Kontinuität.

⸻

7.3 Der lange Fortbestand: bis ins 20. Jahrhundert

Besonders bemerkenswert ist, dass sich diese Struktur nicht nur als Erinnerung oder Brauch erhalten hat – sondern als gelebte soziale Realität, etwa:

• In der Organisation von Eigentum (pronë e fisit – kollektives Eigentum),

• In der Ahndung von Verbrechen (gjakmarrje – Blutrache),

• In der Politik: Viele Dörfer schickten fis-Vertreter in kuvendë (Stammesräte),

• Im Widerstand: Während der osmanischen Zeit organisierten sich viele Aufstände entlang von fis-Linien (z. B. die Mirditen gegen die osmanische Besteuerung).

Noch bis in die 1930er Jahre wurde in Teilen Nordalbaniens nicht das Staatsrecht, sondern das Stammesrecht angewendet. Auch unter Enver Hoxhas kommunistischer Diktatur (ab 1945) versuchte der Staat gezielt, diese Strukturen zu brechen – mit begrenztem Erfolg.

⸻

7.4 Ein europäisches Unikum

Während andere europäische Völker ihre Stammesorganisationen spätestens im Mittelalter zugunsten feudaler oder zentralstaatlicher Systeme aufgaben, behielten die Albaner ein gesellschaftliches Modell bei, das in vielen Zügen an die vorstaatlichen Strukturen der Antike erinnert.

Diese soziale Kontinuität über mehr als zwei Jahrtausende – von der illyrischen Zeit über das Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert – ist in Europa einzigartig.

⸻

Fazit Kapitel 7

Die albanische fis-Struktur ist nicht nur eine soziale Eigenart, sondern ein lebendiger Beweis für ethnische und kulturelle Kontinuität. Sie spiegelt eine Welt wider, in der Blut, Ehre und Gemeinschaft wichtiger waren als Staat und Gesetz – genau wie es auch für die Illyrer überliefert ist.

Wenn Sprache und Ortsnamen Spuren der Vergangenheit bewahren, dann bewahrt das fis-System die soziale DNA der alten Balkanvölker. Es zeigt: Die Albaner leben nicht nur im Land der Illyrer – sie leben in ihrer Tradition.

⸻

Kapitel 8: Der Plis und die Xhubleta – Kleidung als lebendiges Erbe der Illyrer

In der Geschichte der europäischen Völker ist es selten, dass sich ein Kleidungsstück über mehr als zwei Jahrtausende hinweg nahezu unverändert erhalten hat. Und doch ist genau das im Falle Albaniens geschehen. Zwei Kleidungsstücke – der Plis (auch Qeleshe genannt) und die Xhubleta – sind nicht nur Teil traditioneller albanischer Trachten, sondern gelten als direkte materielle Erben der illyrischen Kultur, bewahrt durch Generationen, gegen Zeit, Herrschaft und Wandel.

⸻

8.1 Der Plis (Qeleshe) – Eine Mütze aus der Eisenzeit

Der Plis, eine runde, weiße, meist aus Wollfilz gefertigte Mütze, ist in Nordalbanien, Kosovo und Westnordmazedonien ein traditionsreiches Symbol männlicher Identität. Doch seine Ursprünge reichen viel weiter zurück – bis in die Zeit der Illyrer, vermutlich sogar in die frühe Eisenzeit (ca. 1000–500 v. Chr.).

Archäologischer Ursprung

• Archäologische Funde belegen, dass halbkugelförmige Kopfbedeckungen bereits in illyrischen Gräbern des Eisenzeitalters zu finden sind – und zwar in Männer- wie Frauengräbern, was nahelegt, dass sie von beiden Geschlechtern getragen wurden.

• Ein besonders eindrucksvolles Zeugnis stammt von einem monumentalen Relief aus Zenica (Bosnien), das einen Illyrer mit einer kalottenförmigen Mütze zeigt – in Form und Stil nahezu identisch mit dem heutigen Plis.

• Vergleichbare Darstellungen finden sich auch auf situlae und Gürtelplatten aus Norditalien und den Südostalpen (späte Eisenzeit), wo ländliche Figuren mit halbrunden Kappen mit kleinem Spitzknauf dargestellt sind.

Diese Mützenform war offenbar nicht zufällig: Die Träger dieser Kopfbedeckungen werden oft mit landwirtschaftlichen Werkzeugen dargestellt – sie symbolisieren also freie Bauern, Hirten, Träger einer ländlichen, selbstverwalteten Stammesgesellschaft.

Darstellungen unter römischer Herrschaft

• Auch unter römischer Herrschaft verschwand die Mütze nicht:

Auf Grabdenkmälern aus dem 2. und 3. Jahrhundert n. Chr., vor allem in heutigen Teilen von Bosnien, sind Illyrer mit ähnlicher Mützenform dargestellt, was auf eine bewusste Beibehaltung der eigenen Kleidung unter fremder Herrschaft hindeutet.

• Diese Mütze wurde nicht im östlichen Balkan, nicht im pannonisch-karpatischen Raum und nicht in Ost- oder Mitteleuropa verwendet – ihr Verbreitungsgebiet stimmt exakt mit dem Siedlungsraum der Illyrer überein.

Der Plis im albanischen Kulturraum

• Der albanische Plis wird traditionell als Zeichen der Reinheit, Würde und Männlichkeit getragen – besonders von verheirateten Männern und älteren Stammesangehörigen.

• Seine Form ist regional leicht unterschiedlich:

• Kosovo: rund, tief, halbkugelförmig.

• Nordalbanien: flacher, oft zylinderförmig.

• Im traditionellen Kanun galt der Verlust des Plis als Verlust von Ehre; sein Tragen bedeutete freie Zugehörigkeit zum Stammesverband.

⸻

8.2 Die Xhubleta – Europas ältester lebendiger Frauenrock

Neben dem Plis ist die Xhubleta ein weiteres spektakuläres Beispiel kultureller Kontinuität.

Beschreibung

• Die Xhubleta ist ein glöckchenförmiger, gefältelter Rock mit Trägern, traditionell getragen von Frauen im nördlichen Hochland Albaniens (Malësi e Madhe, Dukagjin).

• Sie besteht aus vielen gewebten Teilen, die kunstvoll zusammengesetzt und mit spiralischen und geometrischen Motiven verziert sind.

Archäologische Belege

• Figurinen aus der Bronzezeit (1600–1200 v. Chr.), besonders aus Nordalbanien (Mati, Kukës), zeigen Frauen mit glockenförmigen Röcken, mit ähnlicher Ornamentik und Trägern – in frappierender Ähnlichkeit zur heutigen Xhubleta.

• Archäologin Andromaqi Gjergji nennt sie „die älteste noch getragene Frauentracht Europas“ – eine einzigartige Weiterführung bronzezeitlicher Kleidungsformen.

Symbolik

• Die Xhubleta transportiert symbolisch ein ganzes Weltbild:

• Spiralen: Zyklus, Sonne, Fruchtbarkeit.

• Vögel: Ahnengeister, Schutzwesen.

• Fischmotive: Wasser, Leben, Weiblichkeit.

• In vielen Regionen war sie nur verheirateten Frauen vorbehalten – als Zeichen der sozialen Reife.

⸻

8.3 Ein einzigartiges Erbe – nur unter Albanern überliefert

Weder der Plis noch die Xhubleta finden sich in anderen Volksgruppen des Balkans – nicht bei den Slawen, nicht bei den Rumänen, nicht bei den Griechen oder Vlachen.

Nur die Albaner haben diese Formen bewahrt, offenbar durch eine unkontrollierte, isolierte kulturelle Weitergabe, oft in schwer zugänglichen Hochlandgebieten.

Diese Kleidung wurde nicht importiert, nicht neu erfunden, nicht angepasst – sie ist geblieben, überlebt durch Generation für Generation.

⸻

Fazit Kapitel 8

Der Plis und die Xhubleta sind mehr als Trachten: Sie sind Identität in Stoff gegossen. Ihre Formen und ihre Geschichte sprechen von einer langen kulturellen Linie, die möglicherweise direkt in die illyrische Zeit zurückreicht. Während viele alte Kleidungsformen Europas verschwanden, lebt in Albanien etwas weiter, das sonst nur noch in Museen ausgestellt wird: ein Stück echter, gelebter Antike.

Wenn wir also in einem albanischen Dorf einen alten Mann mit weißem Plis oder eine Frau im ornamentreichen Glockenrock sehen, dann sehen wir nicht nur ein Relikt – sondern eine Brücke zur illyrischen Vergangenheit.

⸻

Kapitel 9: Archäologische Hinweise – Spuren einer stillen Kontinuität

Die Debatte über die Herkunft der Albaner wird oft im Bereich der Sprache und Ethnografie geführt. Doch auch die Archäologie liefert wichtige Bausteine für das Verständnis der möglichen Kontinuität zwischen Illyrern und Albanern – insbesondere durch Siedlungsspuren, Bestattungsformen und materielle Kultur, die von der Eisenzeit bis in die Gegenwart reichen.

Besonders auffällig ist dabei die regionale Übereinstimmung zwischen den Gebieten, die in der Antike von illyrischen Stämmen bewohnt wurden, und jenen, in denen sich später albanische Bevölkerungsgruppen entwickelten. Diese Überlappung lässt sich nicht nur geographisch, sondern auch kulturell und archäologisch belegen.

⸻

9.1 Kontinuierliche Siedlungen seit der Eisenzeit

In Regionen wie Nordalbanien, dem Kosovo und Teilen Montenegros sind zahlreiche Siedlungen archäologisch nachweisbar, deren Geschichte bis in die frühe Eisenzeit (ca. 1200–800 v. Chr.) zurückreicht – der Zeit, in der sich die illyrische Kultur ausprägte.

Beispiele bedeutender Siedlungsplätze:

• Shkodra (Scodra):

• Bereits im 1. Jahrtausend v. Chr. als illyrische Stadt belegt, später römisch.

• Die Stadt war Zentrum des illyrischen Königreichs der Ardiaeer unter Königin Teuta.

• Die kontinuierliche Besiedlung bis heute gilt als archäologisches Faktum.

• Dardania (Kosovo):

• Im heutigen Kosovo wurden zahlreiche urbane Siedlungen, Festungen und Hügelburgen (z. B. Ulpiana, Vërmica, Dardana) entdeckt, die von der illyrischen über die römische bis in die frühbyzantinische Zeit durchgehend genutzt wurden.

• Die lokale Bevölkerung zeigte Anpassung an römische Lebensweise, bewahrte aber in der Peripherie eigene Bräuche und Begräbnisformen.

• Mat-Region (Zentralalbanien):

• Archäologisch besonders gut dokumentiert durch den „Mat-Kulturkomplex“, der typisch für die illyrische Eisenzeit ist.

• Siedlungen zeigen häusliche Kontinuität, während Gräber komplexe Sozialstrukturen offenbaren.

Diese Siedlungen zeigen: Es gab keine vollständige Entvölkerung oder Verdrängung, sondern Transformation und Anpassung, häufig bei gleichzeitiger Beibehaltung kultureller Eigenheiten.

⸻

9.2 Tumuli – Grabhügel als illyrisches Markenzeichen

Ein zentrales Element der illyrischen Kultur war die Bestattung in Tumuli, also Grabhügeln. Diese Form der Beisetzung war:

• weit verbreitet in Illyrien, besonders in Nordalbanien, im Kosovo, in Montenegro und Westmakedonien.

• archaisch und symbolisch aufgeladen – sie diente nicht nur als Grab, sondern auch als Denkmal des Stammestotems oder Helden.

• häufig mit Keramik, Waffen, Schmuck und rituellen Gaben versehen – Hinweise auf Ahnenverehrung und heidnische Totenrituale.

Beispiele:

• Tumuli von Kukës (Nordalbanien):

Dutzende Grabhügel aus der späten Bronze- und frühen Eisenzeit mit reichen Grabbeigaben.

• Gräberfeld von Mat (Zentralalbanien):

Verbindung von archaischer Grabhügeltradition mit spätillyrischer Metallverarbeitung.

• Tumuli von Pejë und Gjakovë (Kosovo):

Dardani-spezifische Grabstrukturen, teils mit römischen Beigaben, aber lokaler Form.

Viele dieser Tumuli wurden noch im Mittelalter als Kultstätten verehrt – ein Indiz für rituelle Kontinuität.

⸻

9.3 Materielle Kultur: Keramik, Fibeln, Waffen

Die materielle Kultur, die in illyrischen und späteren albanisch besiedelten Regionen gefunden wurde, zeigt deutliche Entwicklungslinien statt Brüche.

• Keramik:

Illyrische Gefäßformen mit typischen Dekoren (Zickzacklinien, geometrische Muster) finden sich mit nur geringen stilistischen Veränderungen auch in späteren, römisch geprägten Schichten.

• Fibeln (Gewandnadeln):

Illyrische Fibeln des 8.–6. Jh. v. Chr. sind in Nordalbanien bis in die spätantike Zeit nachweisbar.

• Waffen (Dolche, Schwerter, Lanzenspitzen):

Illyrische Formen wie der sogenannte sica (gebogener Dolch) tauchen auch noch im Kanun als traditionelles Messer (thikë) auf.

⸻

9.4 Keine slawische oder romanische Substitution

Auffällig ist, dass viele dieser Siedlungs- und Bestattungsformen nicht durch slawische oder romanische Muster ersetzt wurden.

Stattdessen finden wir:

• lokale Kontinuität, auch nach der slawischen Einwanderung,

• keine massenhafte Übernahme slawischer Hausformen oder Bestattungssitten,

• Fortsatz der illyrischen Siedlungstopografie (z. B. Siedlung auf Höhen, Nutzung alter Burgen und Straßen).

All das spricht gegen eine ethnische oder kulturelle Substitution – und für ein Überleben der einheimischen Bevölkerung in angepasster Form.

⸻

Fazit Kapitel 9

Die archäologischen Spuren in Nordalbanien, Kosovo und Montenegro zeigen keinen Bruch, sondern eine stille, dauerhafte Präsenz. Siedlungen, Gräber und materielle Kultur belegen, dass die Bevölkerung dieser Regionen sich nicht radikal wandelte, sondern veränderte Bedingungen überdauerte – vom illyrischen Königreich über das Römische Reich bis zur albanischen Identität.

Archäologie kann keine Sprache beweisen – aber sie kann zeigen, dass Menschen geblieben sind, dass sie ihre Toten wie früher bestatteten, dass sie ihre Orte nicht aufgaben – und dass sie womöglich auch ihre Sprache und Identität bewahrt haben.

⸻

Kapitel 10: Frühe Erwähnungen albanischer Gemeinschaften – Die Sichtbarkeit eines alten Volkes

Bis ins 11. Jahrhundert waren die Albaner in den schriftlichen Quellen der Antike und des Frühmittelalters weitgehend unsichtbar. Doch das bedeutet nicht, dass sie nicht existierten – vielmehr ist es ein Spiegel der damaligen Quellenlage, politischer Interessen und kulturellen Zentrierung auf Großreiche.

Erst ab dem späten 11. Jahrhundert treten die Albaner als Arbanon, Arbanitai, Albanoi, Albanenses oder Arbanesi in die schriftlichen Überlieferungen ein – und zwar genau dort, wo zuvor die Illyrer siedelten. Diese Erwähnungen sind nicht nur Namensnennungen, sondern ethnographische Markierungen, die belegen: Ein eigenständiges Volk mit eigener Sprache und eigenem Gebiet war vorhanden – und zwar lange vor dem Entstehen der modernen Nationalstaaten.

⸻

10.1 Der Name: Von Illyrer zu Arbanon – Wandel oder Kontinuität?

Illyrer

• Der Begriff Illyrer verschwindet nach der römischen Eroberung allmählich aus den Quellen – spätestens im 3. Jahrhundert n. Chr. wird er kaum noch verwendet.

• Das bedeutet jedoch nicht, dass die Menschen verschwanden – sondern nur, dass die römische Administration und später das Byzantinische Reich andere Bezeichnungen verwendeten.

Arbanon / Albanoi

• Der früheste bekannte byzantinische Autor, der Albaner (in griechischer Schreibweise) erwähnt, ist Michael Attaleiates um 1079–1080 n. Chr., der von den Arbanitai spricht, einem kriegerischen Volk aus dem westlichen Balkan, das in einem militärischen Zusammenhang auftaucht.

• Nur wenig später, im Jahr 1190, wird ein eigenständiges Fürstentum erwähnt: das Fürstentum von Arbanon, mit Zentrum um Kruja (heute in Mittelalbanien).

Das Reich bestand aus ethnisch albanischen Stammesverbänden, die sich weitgehend autonom gegenüber Byzanz verhielten.

• In lateinischen Quellen wird aus dem byzantinischen „Arbanon“ der Begriff Albanenses oder Albanenses provincia, etwa bei Papst Innozenz III. um 1208.

Sprachliche Herkunft

• Der Eigenname der Albaner lautete in dieser Zeit arbër (für das Volk) und arbëneshë (für die Sprache).

• Der Wechsel von Arbanon zu Albania wird vielfach auf phonetische Anpassungen in lateinischen und slawischen Übersetzungen zurückgeführt – ohne dass sich der Eigenname im Inneren des Volkes veränderte.

• Der Begriff Shqiptar, der heute im Albanischen als Selbstbezeichnung verwendet wird, entwickelte sich erst im 17. Jahrhundert, wahrscheinlich unter osmanischem Einfluss – ein Hinweis auf tiefe sprachliche Schichten davor.

⸻

10.2 Geografische Übereinstimmung mit illyrischen Siedlungsgebieten

Auffällig ist, dass die in byzantinischen und päpstlichen Quellen genannten albanischen Gemeinschaften genau dort erscheinen, wo in der Antike illyrische Stämme nachweislich lebten:

Antike (Illyrer) – Mittelalter (Albaner)

Labeaten – Shkodra (Arbanitai) – Shkodra/Kruja

Taulantier – Mittelalbanien (Fürstentum Arbanon)

Dardaner – Kosovo (Albanenses in Prizren-Umland)

Ardiaeer – Montenegro (Arbanesi bis Ulqin)

Diese nahezu identische geographische Kontinuität ist kein Zufall. Sie legt nahe, dass die albanische Bevölkerung nicht neu zugewandert ist, sondern aus der lokalen Bevölkerung hervorging, die sich ethnisch, sprachlich und politisch neu formierte, aber nicht verdrängt oder ersetzt wurde.

⸻

10.3 Die Sprache der Albaner – Einzigartig und autochthon

Ab dem 11. Jahrhundert beginnt auch die Wahrnehmung einer eigenen Sprache unter den Albanern:

• Attaleiates spricht nicht nur vom Volk der Arbanitai, sondern auch von „ihrem eigenen Idiom“ – was zeigt, dass ihre Sprache nicht griechisch, nicht lateinisch und nicht slawisch war.

• Johannes Skylitzes erwähnt die Albaner als „anderssprachig“ und beschreibt sie als autonome militärische Kraft im Grenzgebiet zu Slawen und Griechen.

• Die erste schriftlich belegte Form der albanischen Sprache erscheint 1462 im sogenannten Elbasaner Evangelium, in dem ein albanisches Vaterunser (von Bischof Pal Engjëlli) niedergeschrieben wurde.

Der Umstand, dass diese Sprache schon bei ihrer ersten schriftlichen Erfassung vollständig entwickelt ist, mit eigenem Vokabular, Grammatik und Struktur, spricht für eine lange, ungebrochene Sprachgeschichte – vermutlich aus einem illyrischen Dialekt gewachsen.

⸻

10.4 Historische Eigenständigkeit trotz Fremdherrschaft

Trotz byzantinischer, serbischer, venezianischer und später osmanischer Herrschaft zeigten sich albanische Gemeinschaften immer wieder als eigene, geschlossene Einheiten:

• Sie organisierten sich in Stammesbünden, gründeten eigene Fürstentümer (z. B. Arbanon, später Kastrioten-Dynastie) und unterhielten direkten Kontakt mit Rom und dem Papsttum.

• Auch im Episkopat wurden albanische Gebiete (z. B. Dioqeza e Arbrit) schon im 12. Jahrhundert als eigenständige geistliche Einheiten geführt – ein weiteres Zeichen kultureller Kohärenz.

⸻

Fazit Kapitel 10

Die ersten schriftlichen Erwähnungen der Albaner im 11. Jahrhundert markieren nicht den Beginn ihrer Geschichte, sondern den Zeitpunkt ihrer Sichtbarkeit in fremden Quellen. Die Begriffe Arbanon, Albanoi oder Albanenses stehen dabei nicht für eine neuentstandene ethnische Gruppe, sondern sehr wahrscheinlich für die Nachfahren derjenigen Bevölkerung, die einst als Illyrer bekannt war.

Ihre Sprache war eigenständig, ihre Gebiete deckten sich mit denen der illyrischen Stämme, und ihre soziale Organisation war archaisch und stammesbasiert – alles Merkmale, die für eine lange, autochthone Entwicklung sprechen. Was durch Jahrhunderte hindurch nicht niedergeschrieben wurde, wurde mündlich weitergetragen, kulturell bewahrt – und irgendwann wieder sichtbar.

⸻

Fazit: Eine ethnische Kontinuität über drei Jahrtausende?

Die Herkunft der Albaner ist eine der faszinierendsten und zugleich rätselhaftesten Geschichten Europas. Zwar lässt sich die direkte Abstammung von den Illyrern wissenschaftlich nicht lückenlos beweisen – doch die Vielzahl an sprachlichen, kulturellen, archäologischen und gesellschaftlichen Spuren ergibt ein eindrucksvolles Gesamtbild. Es deutet alles darauf hin, dass die Albaner nicht ein später entstandenes Volk sind, sondern die Weiterentwicklung einer autochthonen Bevölkerung, die seit der Eisenzeit im westlichen Balkan verwurzelt ist.

Dabei gleicht es fast einem historischen Wunder, dass dieses Volk überhaupt noch existiert. Die Illyrer wurden von den Römern unterworfen, später gerieten ihre Nachfahren unter byzantinische Herrschaft, wurden durch slawische Völker bedrängt – und im Laufe der Jahrhunderte mehrfach kolonialisiert und entrechtet. Selbst in der jüngeren Geschichte erlitten die Albaner wiederholt Gewalt und Verfolgung, etwa durch serbische Repressionen im 19. Jahrhundert, die Balkankriege, die Jugoslawien-Kriege und die ethnischen Säuberungen im Kosovo. Und doch verschwand ihre mögliche Nachkommenschaft nie aus der Geschichte – sie überlebte, sprach weiter, bewahrte ihre Kultur und ihre Eigenständigkeit.

Die albanische Sprache – ohne eine einzige lebende Schwestersprache – hat sich trotz Isolation, mehrfacher Fremdherrschaft und fehlender schriftlicher Tradition bis weit ins Mittelalter hinein erhalten. Sie bewahrt Wörter und Strukturen, die sich mit keiner bekannten Sprache Europas direkt vergleichen lassen – möglicherweise Überreste aus einer illyrischen Ursprache. Auch Ortsnamen wie Shkodra, Dardania oder Ulqin, der Kanun mit seinen archaischen Ehrenregeln, das fis-System, der Plis und die Xhubleta sind keine oberflächlichen Bräuche, sondern tief verwurzelte Zeichen einer kulturellen Beharrungskraft.

Als die Albaner im 11. Jahrhundert in den byzantinischen und lateinischen Quellen sichtbar werden, leben sie genau dort, wo einst die Illyrer siedelten – mit eigener Sprache, eigener Ordnung, eigener Erinnerung. Vielleicht ist das der größte Beweis für Kontinuität: nicht das Geschriebene, sondern das Gelebte.

In einer Welt, in der so viele Völker vergangen sind, ist das Fortbestehen der Albaner – in ihrer Sprache, in ihrer Kultur, in ihrem Land – eine Ausnahme, fast ein Wunder. Albanien ist vielleicht das einzige Land Europas, dessen Volk seine Wurzeln bis tief in die vorantike Stammeswelt zurückverfolgen kann – nicht nur als Erinnerung, sondern als lebendige Wirklichkeit.